このページでは、TOEIC500点→600点の勉強法を解説します。

一般的にTOEIC600点以上が「就活・転職で使えるスコア」と言われます。

TOEIC公開テストの平均点が概ね600点くらいなので、600点以上あれば「平均以上に英語ができる!」とアピールして周りと差別化できるんですね。

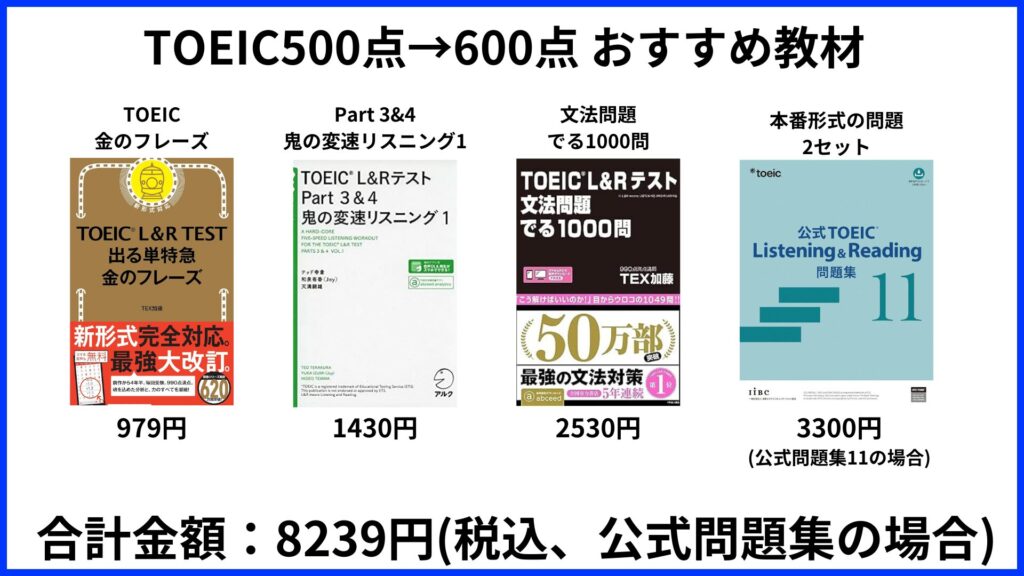

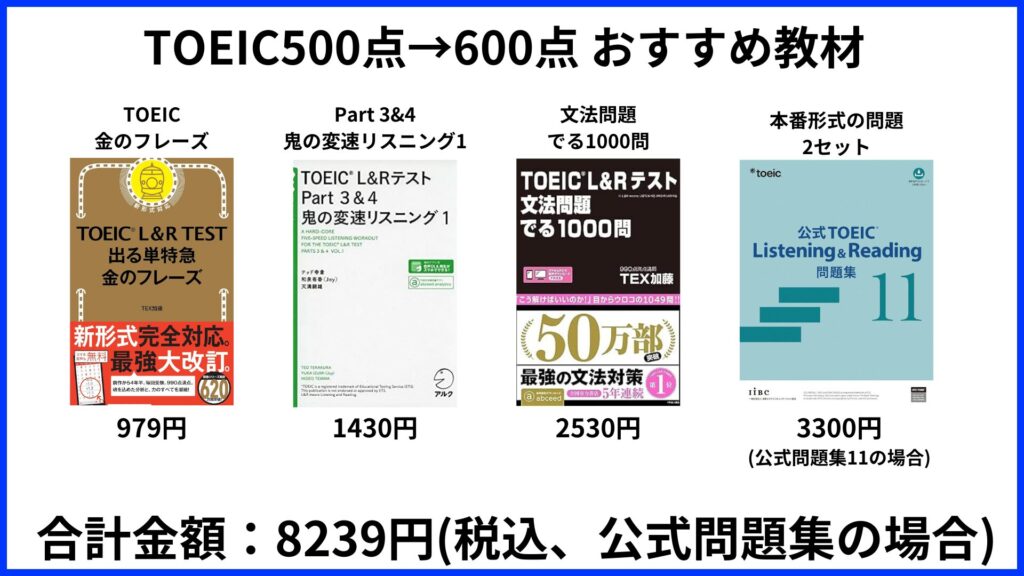

おすすめの参考書

TOEIC500点→600点に上げる段階でおすすめしている参考書は4つです。

金のフレーズがおすすめな理由

- TOEICに超頻出の英単語だけが載っていて暗記効率が抜群に高いから

鬼の変速リスニングがおすすめな理由

- 本番形式の問題セット(公式問題集など)だけだとPart3・4の演習量が足りないから

- 中身の構成が整っていて復習しやすいから(見開き1ページ内にスクリプト・語注・訳を掲載)

文法問題でる1000問がおすすめな理由

- 問題の特徴や解き方が詳しく解説されているから

- 問題量が多くPart5で重要な「演習経験」をたくさん積めるから

本番形式2セットは公式問題集11がおすすめな理由

- 問題の質が圧倒的に高いから(本番と同じプロセスで作成&リスニングの音声収録を公式スピーカーが担当)

- バージョン11の難易度は最近の本番の形式に近いから

勉強法

ここからはTOEIC500点→600点に上げるための勉強法を解説します。

TOEIC頻出の英単語を覚える

覚えている単語の数が少なければ、当然読める・聞ける英文の数、解ける問題の数は少なくなります。

また、後半で解説する問題演習や復習の効率も落ちます。

単語学習ははっきり言って退屈です。なので、おろそかになる気持ちはものすごくわかります。

しかし、単語学習がスコアに与えるインパクトというのは、おそらく皆さんが思っている以上にはるかに大きいです。

TOEICの単語対策で重要なことは、TOEIC特化の英単語帳を使うことです。

おすすめの英単語帳は、先ほど紹介した「金のフレーズ」です。

金のフレーズには、TOEICに本当によく出る英単語が載っています。もはや「金のフレーズを参考にしながら問題が作られているんじゃないの?」と思ってしまうほどです。

金のフレーズを覚えれば覚えるほどTOEICの英文がどんどん読める&聞ける、そして問題がどんどん解けるようになるので、本気で覚えましょう。

単語の覚え方

英単語の効率的な覚え方は以下の通りです。

- 1日100単語を英単語→意味の順で3〜5回反復する

- テストする

- テストで8〜10割正答できれば合格で次の100単語へ、7割以下であれば翌日も同じ100単語を反復

まず、英単語を効率的に覚えるには「反復」がとにかく重要です。英単語を何度も何度も繰り返し目にすることで、だんだんと英単語が記憶に定着していきます。

では具体的に1日にどれくらいの英単語を反復するのかというと、目安は100単語です。100単語を1サイクルとして、毎日3〜5回以上、英単語→意味の順でスピーディーに目を通していきましょう。

「100単語もやるの!?」と驚いたかもしれません。というか、驚かない方が不思議です。

もし不安なら、20単語や30単語というように少ない単語数でサイクルを回してもOKです。そして「単語って簡単に覚えられるじゃん!」と思えるようになったら、徐々に単語数を増やしていきましょう。

さて、3〜5回以上サイクルを回したら、テストしましょう。

ランダムなページを開いて、見開きに含まれている単語のうち8〜10割正答できたら合格です。翌日からは次の100単語でサイクルを回しましょう。

逆に、7割以下の正答率だったら不合格です。翌日も同じ100単語でサイクルを回しましょう。

金のフレーズのSupplement(補足的な英単語集)について

また、金のフレーズには「Supplement」という補足的な英単語集がついています。(目次を参照してください)Supplementには、覚えておくとTOEICの問題を解くのに役立つ単語や表現が掲載されています。

Supplemenは5つありますが、そのうち覚えるべきなのは以下の2つです。

- パート1重要語100

- 前置詞・接続詞・接続副詞

まず「①Part1重要語50」について、ここを覚えておくとPart1が驚くほど解きやすくなります。スコアアップに直接的につながる部分なので、積極的に覚えてください。

次に「②前置詞・接続詞・接続副詞」については、英文の流れを把握するために重要です。リーディングにも前置詞や接続詞の知識を問う問題が出てくるので、金のフレーズでまとめて覚えてしまいましょう。

金のフレーズの覚える順番

金のフレーズの見出し語(メインの1000語)と先ほど紹介したSupplementを覚える順番は、以下がおすすめです。

- 見出し語1〜400番(600点レベル 助走の400語)

- パート1重要語100

- 前置詞・接続詞・接続副詞

- 見出し語401〜700番(730点レベル 加速の300語)

- 見出し語701〜900番(860点レベル 飛躍の200語)

- 見出し語901〜1000番(990点レベル 頂点の100語)

発音の確認を忘れずに

最後に、反復する前にやってほしいことが1つだけあります。

それは、発音の確認です。英単語のスペルと意味を知っていたとしても、発音がわからなければ聞き取りができません

よって、その英単語を始めてみるときは、音声を聞いて発音を確認しましょう。

また、はじめて英単語を見るときだけでなく、発音がわからないと少しでも感じたときは、すかさず発音を再確認しましょう。発音が曖昧なまま単語学習を続けると、自分で勝手な発音を作り上げてしまうことがあります。そして、それは大抵間違った発音です。間違った発音が定着すると、音声が聞き取れなくなります。

なので、少しでも発音が不明だと感じたら、すぐに音声を聞き直して、発音を確認してください。

Part3・4を重点的に対策する

TOEICにはPart1〜Part7まであります。このうち、対策が比較的易しいのはPart1・2・5、中間がPart3・4・6、難しいのがPart7です。

すでにTOEIC500点を取れているということは、Part1・2あたりは結構解けるんじゃないかなと思います。ただ、TOEIC600点を目指すにはPart3・4でもしっかり点数を取ることが重要になってきます。

Part3・4は以下の手順で勉強していきましょう。

- (問題形式を知らない場合は)スクリプト※を見ながら問題を解く

- 解き方を知る

- 問題を解いて②の解き方を習得する

※スクリプト=音声の書き起こし

①(問題形式を知らない場合は)スクリプトを見ながら問題を解く

問題の形式をよく知らない場合は、Part3・4のスクリプトを見ながらいくつか問題を解いてみてください。

いきなりリスニングしながら問題を解くより、スクリプトで文字を見ながら問題を解く方が、より効率的に問題の形式を把握できます。

②解き方を知る

Part3・4の解き方で知っておくべきことは3つあります。

- 設問の先読み

- マークのタイミング

- わからない問題をすぐ捨てる

設問の先読み

1つ目は「設問の先読み」です。音声が流れる前に、問題用紙に印刷されている設問を先読みしましょう。

設問の先読みをするべき理由は3つあります。

- 聞き取りに集中するため

- 会話の内容をあらかじめ予測するため

- 集中して聞くべき箇所を把握する

なお、Part3の後半には図表が出てくる問題も登場します。図表が出てくる問題の場合は、設問と合わせて図表も先に確認することが大切です。

マークのタイミング

Part3・4の解き方で知っておくべきこと2つ目は、「マークのタイミング」です。

マークのタイミングは2パターンあります。

- 解答となるポイントが聞こえたタイミングでマーク

- 全ての音声を聞き終えたタイミングでマーク

Part3・4には1つの音声に対して設問が3つあります。

基本的に、音声の前半の内容が1つ目の設問の解答に、音声の中盤の内容が2つ目の設問の解答に、そして音声の後半の内容が3つ目の設問の解答に関わってきます。

よって、基本的には①を採用するのがおすすめです。

ただ、①にはマークするタイミングで聞き取りの能力が若干落ちるという欠点があります。

その欠点を補うのが②です。音声を聞き終えてからマークするようにすれば、音声の聞き取りに全集中できます。

ただ、②には音声の内容を忘れてしまうと問題が解けないという欠点があります。

わからない問題をすぐに捨てる

Part3・4の解き方で知っておくべきこと3つ目は、「わからない問題をすぐに捨てること」です。

もしわからない問題をじっくり考えてしまうと、次の問題の先読みができなくなったり、解答のリズムが崩れたりします。すると、わからない問題を捨てていれば1問ミスで済んだものが、3問、4問、5問とドミノ倒しのようにミスが増えていきます。

そもそも、TOEICリスニングは全て一回読みです。再度音声が流れるということは絶対にありません。よって、音声を聞き逃した場合、もしくは音声の内容を忘れた場合は、どれだけ考えても正答は導けません。

わからない問題をすぐに捨てることができるようになるだけで、Part3・4のスコアはグッと安定しやすくなります。

③問題を解いて解き方を習得する

ただ解き方を知るだけでは、試験の際に使いこなせません。試験で解き方を使いこなすためには、実際に問題を解く中で実践する必要があります。

問題の解き方は2段階に分けられます。

- 1つ1つの音声で止めながら問題を解く

- 音声を止めることなく通しでPart3・4を解く

1つ1つの音声で止めながら問題を解く

いきなり通しで解くのではなく、1つ1つの音声で止めながら問題を解くことで、挫折することなく着実にPart3・4を解く力を身につけられます。

問題の音声を流す前の設問の先読みについては、最初は50秒くらいをかけてしっかり読んでもOKです。そして徐々に時間を短くしていって、最終的には25秒〜30秒以内に設問を読めるようになると、とても良い感じです。

おすすめの問題集は「鬼の変速リスニング」です。

ただし、この鬼の変速リスニングは問題を解く流れがちょっと変わっています。

どういうことかというと「変速リスニング」というシステムが組み込まれているんです。これはなんなのかというと問題音声が「2.5倍速→2倍速→1.5倍速→1倍速」というように再生速度が変化しながら流れてきます。ゲーム性があって楽しくリスニング対策できるという点ではとても魅力的です。

しかし、解き方を習得するまでは1倍速の音声を使って問題を解いてください。その方がより実践的です。

音声を止めることなく通しでPart3・4を解く

2段階目は「音声を止めることなく通しでPart3・4を解く」です。先読みをじっくり行うために音声を止めることができないので、1段階目より難易度は上がります。

また、1段階目では設問の先読みとマークのタイミングがメインでしたが、2段階目ではわからない問題を捨てることも重要になってきます。わからない問題はテキトーにマークして、次の問題に移ったり、次の設問を先読みしたりしましょう。

おすすめの問題集は「公式問題集」です。

Part5を重点的に対策する

Part5対策をするメリットは、ただ単にPart5の正答率が上がるだけではありません。Part5対策にはこんなメリットもあります。

- 形式が似ているPart6対策にもつながる

- Part5・6の解答スピードが上がって長文のPart7に使える時間が増える

- 英文法の理解が深まる&知識を記憶から引き出しやすくなる

おすすめの参考書は「文法問題でる1000問」です。

でる1000問の解き進め方

TOEIC500点から600点を目指す段階では、以下のようにでる1000問を解いてください。

- わからない単語や文法を調べながら解く

- 解答解説を確認する

- 自分なりに訳す(頭の中で訳せばOK)

- 解答の訳と比較して修正する

まず、問題を解くときは自分の頭の中だけで考えるのではなく、わからないことを調べながら解いてOKです。

また、③・④の作業を行うことで、英文の構造を正しく捉える力が身につきます。

さらに、英文の構造がストックとして自分の中に蓄積します。すると、再度同じような英文の構造が出てきたとき、「これはあの構造か」と瞬時に把握できます。

でる1000問の解く順番

でる1000問は素晴らしい参考書なので、前から順番に問題を解いてもスコアは上がります。ただ、問題を解く順番を以下のように少し工夫してあげると、より効率的にスコアを伸ばせます。

- 全問題のトレーニング

- 品詞問題 実践 基礎編

- 代名詞、関係詞 実践問題

- 前置詞、前置詞or接続詞 実践問題

- ペア表現・語法・数・比較 実践問題

- 品詞 実践 応用編

- 動詞 実践問題

※品詞 実践 発展編はやらなくてOKです。

トレーニングには問題を解くために特に重要な要素が詰まっているので、最優先で解いてください。その後は、出題数が多い品詞問題の基礎編を解きましょう。

次が工夫ポイントで、代名詞、関係詞、前置詞、前置詞or接続詞問題を解きましょう。他の実践問題より代名詞、関係詞、前置詞、前置詞or接続詞問題を先に解くべき理由は4つあります。

- 比較的簡単で、演習すればすぐに解けるようになるため

- 出題数が多く、大きな得点源になるため(スコアアップを実感しやすい)

- 問題数が少なく「章を終わらせた達成感」を味わいやすいため(モチベアップにつながる)

- 文法理解が深まり英文が読みやすく&聞き取りやすくなるため

④について補足します。代名詞などは長文はもちろん、Part5にもよく登場します。

よって、先に代名詞などをしっかり勉強しておけば、品詞問題の応用編や動詞の実践問題でよりスムーズに問題演習できます。逆に、代名詞などの知識が浅いと、品詞問題の応用編や動詞の実践問題でつまづくことが多くなり、効率が落ちます。

最後に、ペア表現・語法・数・比較問題というのは、”not only A but also B”というような、決まった形が出てくる問題です。形を知っていれば、設問をじっくり読まずともすぐに解けるので、ここも品詞の応用編や動詞の実践問題より先に解いておくのがおすすめです。

実践演習

実践演習する目的は2つです。

- 2時間の試験を最後までこなせる集中力を身につけること

- 問題の形式に慣れること

実践演習には、公式問題集を使うのがおすすめです。

なぜおすすめかというと本番の形式に最も近い問題が掲載されているからです。公式問題集の問題は、本番と同じプロセスで作成されています。そのうえ、リスニングの音声収録を公式のスピーカーが担当しています。

実践演習の具体的なやり方を解説ですが、基本的にTOEIC600点を目指す段階では試験時間を気にする必要はありません。

時間無制限で、辞書やネットでわからない単語・文法を調べながら1問1問丁寧に解きましょう。リスニングも何度聞き直しても構いません。

ただし、特に本番前はどこかで一度通しで解いて、試験時間の感覚を身につけてください。

実践演習が終わったあとは、欠かさず復習しましょう。それぞれのPartの復習方法は以下の通りです。

| Part | 復習のやり方 |

| Part1 | わからない単語・表現を覚える |

| Part2 | ディクテーション |

| Part3 | オーバーラッピング |

| Part4 | オーバーラッピング |

| Part5 | 全文訳 |

| Part6 | 全文訳 |

| Part7 | 音読 |

Part1はわからない単語・表現を覚える

Part1では、聞き取り能力ももちろん重要なんですが、それ以上に「どれだけPart1の単語・表現を知っているか」が重要になってきます。

よって、問題に登場した単語・表現を地道に覚えてください。

Part2はディクテーション

ディクテーションは聞き取った音声を書きとる練習方法です。

- 聞き取りの集中力が身につく

- 正しい発音がわかる

- 自分が聞き取れない箇所が明確になる

といった効果があります。特に大きいのは③で、自分が聞き取れない箇所を聞き取れるようになるまで聞き直せば、リスニング力は効率的かつ着実に向上します。

ディクテーションの具体的なやり方は以下の通りです。

- 音声を1度聞いて大まかな内容を把握する

- 1回1回音声を止めながら書き取る

- 繰り返し再生して「もう無理」というところまで書き取ったら次の文に

- スクリプトと書き取りを照らし合わせる

- 「書き取りが間違ってた部分」「書き取れなかった部分」は聞き取れるようになるまで聞き直す

Part3・4はオーバーラッピング

オーバーラッピングというのは、スクリプトを見ながら音声に重ねるように発音する練習方法です。

オーバーラッピングの効果は主に3つあります。

- 発音を理解すること

- Part3・4に出てくる問題のパターンを理解すること

- 音声のスピードについていけるようになること(メイン)

オーバーラッピングのやり方は以下の通りです。

- 音声を一度通しで聞く

- スクリプトを一度読んで音声の内容をなんとなく頭に入れる

- スクリプトを見ながら音声に重ねるように発音

- 最終的には途中で詰まることなくオーバーラッピングできるようになることを目指す

Part5・6は全文訳

「Part5対策」のところでも解説しましたが、全文訳は精読力と速読力を同時に鍛えられます。

時間はかかりますが効果は絶大なので、Part6でもぜひ実践してください。

Part7は音読

音読の効果はいろいろありますが、特筆すべきなのは以下の3つです。

- Part7特有の問題形式に慣れることができる

- 英語を語順通りに理解できるようになる

- 同じ単語に何度も触れることで、その単語が長期記憶に定着する

音読の具体的なやり方は以下のとおりです

- わからない英文や文法を調べる

- 英文の意味を掴みながら黙読

- 日本語訳を確認

- 発音を確認するために、英文をなぞりながら音声を何度か聞く

- 最初はゆっくりと1文1文の意味をしっかり理解しながら丁寧に音読する

- 最終的に全ての英文を詰まることなくスラスラと読めるようになるまで音読する

※途中で「単語の意味や発音がわからなくなった」「日本語訳がわからなくなった」場合には再度確認してください。

スラスラ読めるようになるためには、かなりの回数音読することが必要になると思います。

まとめ

「TOEIC500点→600点」のおすすめ参考書は4つです。

具体的な勉強法は以下の通りです。

- TOEIC頻出単語を覚える

- Part3・4・5を重点的に対策する

- 実践演習→復習

やるべきことはシンプルです。それぞれの勉強を丁寧に行うことを意識しましょう。