基本的にTOEICは4択ですが、Part2だけは3択です。よって、Part2は比較的正答を導きやすいPartと言えます。

とはいえ、特に最近はPart2の難易度が上がってきています。

そのため、苦手な方も多くなってきている印象です。

ということでこのページでは、Part2の正答率を高いレベルで安定させるための攻略法を解説します!

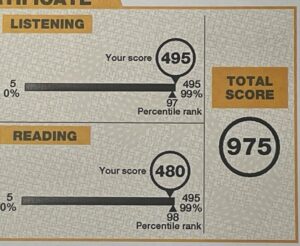

筆者のTOEICスコアは975点(リスニング495、リーディング480)です!

①問題の型を把握する

実は、TOEIC Part2の問題の型というのはある程度決まっています。

あらかじめ問題の型を頭に入れておけば、「ああ、この問題はあの型か」と分類しながら聞き取りを行うことができるので正答率が上がります。

Part2の問題の主要な型は大まかに5つに分けられます。

- WH疑問文

- Yes/No疑問文

- 平叙文

- 否定疑問文・付加疑問文

- 選択疑問文

WH疑問文

WH疑問文は「WもしくはHから始まる疑問詞」が文頭にくる疑問文です。もっと具体的にいうと、What,Which,When,Where,Who,Whose,Why,Howから始まる疑問文です。

Part2に一番よく出る問題の型で、大体25問中10〜12問くらいはこのWH疑問文になっています。

WH疑問文の正答率を上げるために最も重要なポイントは、文頭の疑問詞の聞き取りです。

Whenなのか、Whereなのか、Whyなのか、Whoなのか。それを聞き分けることができさえすれば、適切な応答は導けます。

なぜなら、Whenなら「時」に関する応答が、Whereなら「場所」に関する応答が適切だとわかるからです。

逆に、文頭の疑問詞を聞き逃してしまうと、その後の文章を聞き取れたとしても何が問われているのかわからないので、問題が解けなくなります。

Yes/No疑問文

Yes/No疑問文というのは、YesもしくはNoで答える形の疑問文です。

もちろん、単にYes/Noで答えるだけではなく、Yes/Noの後に追加の情報が続くことが多いです。

Yes/No疑問文も出題数が多く、25問のうち5〜7問くらい出題されます。

Yes/No疑問文はシンプルですが、1つ注意点があります。

それは「状況を説明することでYes/Noを間接的に伝えるパターンがある」ということです。

平叙文

平叙文というのは、疑問文ではない普通の文のことです。平叙文は25問中2〜3問くらいの出題があります。

例)”The conference will be held next month.”,”Let’s discuss the plan.”

平叙文を解くには、質問文に対してある程度応答の候補を自分の中で絞っておくことが効果的です。

に対する応答の候補としては

-Ok, I will confirm the schedule(私も会議に参加する)

-Who will be presenting at the conference?(会議の詳細を聞く)

などが考えられます。

否定疑問文・付加疑問文

否定疑問文というのは、Don’t you~やAren’t you~?というように、文頭の言葉が否定系になっている疑問文です。

例)Aren’t you going to attend the meeting?

また、付加疑問文というのは平叙文の文末に、do youやisn’t heなどがついて「〜ですよね?」という意味が付加される疑問文です。

例)The meeting starts at 10 a.m., doesn’t it?

一見ややこしく感じると思いますが、否定語を無視すれば簡単に解けます。

→Are you going to attend the meeting?と考えて問題を解く

選択疑問文

選択疑問文というのは、「AかBかどちらですか」と選択肢させる疑問文です。

例)Should we send the report today or wait until tomorrow?

選択疑問文を解くには、応答の候補を知っておくことが重要です。「AかBかどちらですか」に対する適切な応答例は5つに分類できます。

- 「A is good」というように「Aです」と答えるもの

- 「B is good」というように「Bです」と答えるもの

- 「I don’t mind」というように「AでもBでもどちらでも良い」と答えるもの

- 「I don’t need」というように「AとBのどちらでもない」と答えるもの

- その他(「I think C is better」や「Ask him」など)

②問題を解く

ここまで解説してきた問題パターンとその解き方を意識しながら、問題を解きましょう。

おすすめの問題集は公式問題集です。

③ディクテーション

「Part1の攻略法」でも紹介しましたが、ディクテーションは聞き取った音声を書きとる練習方法です。

- 聞き取りの集中力が身につく

- 正しい発音がわかる

- 自分が聞き取れない箇所が明確になる

といった効果があります。特に大きいのは③で、自分が聞き取れない箇所を聞き取れるようになるまで聞き直せば、リスニング力は効率的かつ着実に向上します。

ディクテーションの具体的なやり方は以下の通りです。

- 音声を1度聞いて大まかな内容を把握する

- 1回1回音声を止めながら書き取る

- 繰り返し再生して「もう無理」というところまで書き取ったら次の文に

- スクリプトと書き取りを照らし合わせる

- 「書き取りが間違ってた部分」「書き取れなかった部分」は聞き取れるようになるまで聞き直す

- 慣れてきたら音声のスピードを速くする

Part2の正答率を上げる5つのコツ

ここからはPart2の正答率を上げるコツを5つ紹介します。

消去法

まずは消去法です。すでにやってる人も多いかもしれませんね。

Part2を解く上で、消去法はとても効果的です。

たとえば、こんな問題を考えてみましょう。

When do you want to meet with the client?

(A) Well, I have to go to the airport in the afternoon.

(B) Ok, I’ll be back.

(C) Sure.

質問文は「いつクライアントと会いたいですか?」という意味です。そして答えは(A)「ええと、午後には空港に行かないといけません」です。

こういう微妙な選択肢が出てきた時に、特に消去法は役立ちます。

この問題なら、(B)や(C)の選択肢まで聞けば、BとCが明らかに違うことがわかりますよね。よって、ああ、「やっぱり正解はAなんだ」と導けます。

ちなみに、消去法のメリットはもう1つあります。

たとえ最終的に選択肢が1つに絞れなかった場合でも、どれか1つの選択肢を消すことができれば正答の確率が大幅にアップすることです。

Part2は他のパートとは異なり選択肢が3つしかありません。よって、そもそもランダムに選んでも33%の確立で正答できます。

ここでさらに消去法を使って1つ選択肢を消すことができれば、残りの選択肢は2つになります。その結果、正答を選べる確率は50%にまで上がります。

マーク欄の上に鉛筆を置きながら音声を聞く

Part2を解くコツ2つ目は、マーク欄の上に鉛筆を置きながら音声を聞くことです。

そして、それぞれの選択肢が聞こえた瞬間に「間違っているのか合っているのか」の判断をしてください。

もし間違っていると思ったら、次の選択肢に鉛筆を移動させます。一方で、もし合っていると思ったら、そのマーク欄の上に鉛筆をおいたままにしておきます。

その後、他の選択肢の音声を聞いて間違っていると思ったら、鉛筆を置いておいたマーク欄をぬりつぶしましょう。

これを行うことで、前に読まれた音声を覚えておく必要がなくなります。

その結果、今読まれている音声の聞き取りに集中できるので、より正答率がアップします。

質問文の脳内リピート

Part2を解くコツ3つ目は、質問文の脳内リピートです。

「質問文を聞き取れたのに、選択肢の音声を聞いている途中で何が聞かれているのか忘れてしまった」という経験がある方は多いのではないでしょうか。

そのような悩みを解決するのに、質問文の脳内リピートは有効です。

では実際にどうやるかというと、それぞれの選択肢の音声が流れる前に、質問文を脳内でリピートします。

もちろん、質問文全部をリピートするのは大変です。また、脳のメモリーが割かれて聞き取りに集中できなくなる場合もあります。

よって、リピートするのは最初の3語でOKです。

①選択肢Aがよまれる前にWho is responsibleと脳内でリピート

②選択肢Bがよまれる前にWho is responsibleと脳内でリピート

③選択肢Cがよまれる前にWho is responsibleと脳内でリピート

最初の3語をリピートする代わりに、質問文の伝えたいことやキーワードを日本語でリピートするのもありです。

これだけで、質問文を忘れることはなくなります。

わからない問題をさっさと捨てる

Part2を解くコツ4つ目は、わからない問題をさっさと捨てることです。

これはPart2だけじゃなくて他のリスニングのパートでも言えることですが、わからない問題に固執すると次の音声の聞き取りに集中できなくなります。

すると、問題を解くリズムが崩れます。

よって、わからない問題はテキトーにマークして、すぐに次の問題の準備に入りましょう。

幸いPart2は選択肢が3つしかないので、テキトーにマークしても正答を導きやすいです。思い切ってマークしてしまいましょう。

試験前にPart1・2を解く

Part2を解くコツ5つ目は、試験前にPart1とPart2を解くことです。

TOEICの試験はPart1・Part2から始まります。

ここで波に乗れるかどうかが、リスニングの出来、さらにはリーディングの出来にまで大きく影響してきます。

試験直前にPart1・Part2の問題を解いておけば聞き取り能力が向上して、Part1やPart2で正答数を稼げます。

その結果、試験全体を良いリズムで進められるようになります。

また、試験前の緊張をほぐすという意味合いもあります。

特に「Part1・2で波に乗りたい人」や「試験前に緊張しがちな人」は、Part1・2の問題を試験前に解いてみるのがおすすめです。

【期間限定】TOEIC無料コーチング

- 何を勉強すれば良いかわからない

- どの参考書が良いのかわからない

- 今の勉強法が適切かどうかわからない

- 勉強しているのにスコアが伸びない

など、TOEICに関して悩みがある方は「TOEIC無料コーチング」にお申し込みください。

無料コーチングを受ければ、悩みはバッチリ解決できます。

現状スコア・目標スコアに合わせて今後の勉強方針も提案するので、間違った勉強法で貴重な勉強時間を無駄にすることもなくなります。

なので、最短でTOEICスコアを伸ばしたいなら、必ず無料コーチングを受けてください。

損はさせません。

※無料コーチングはLINE登録者様限定です。

※無料コーチングの申込には期限があります。期限後の申込の場合、通常の料金(5500円)をいただきます。