TOEIC L&Rは、2時間でリスニング・リーディングそれぞれ100問を解くテストです。スコアは10点〜990点で評価されます。

この記事を見てくれている方は、そんなTOEICに申し込んだけれども「ノー勉でやばい!」と感じているのではないでしょうか。

はっきり言ってしまうと、完全ノー勉でTOEICに挑むと9割以上の方が惨敗します。

しかし、少しだけでもTOEICのために時間を割いてあげるだけで驚くほど結果は変わってきます。

ということで今回は、TOEICノー勉の方向けに、即効性のあるコツを紹介します。

この記事を読めば、ノー勉からでも最大限高いスコアを取る秘訣がわかります。

- 大学・会社でTOEICを受けさせられた

- 勢いでTOEICに申し込んだけど勉強してない

- 少しでも良いスコアを取りたい

という方はぜひ参考にしてください!

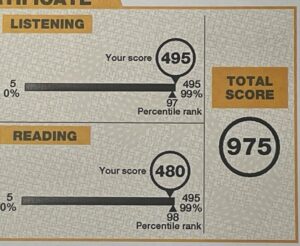

筆者のTOEICスコアは975点(リスニング495、リーディング480)です!

TOEICノー勉受験者の平均点

まずはTOEICノー勉受験者の平均点を見ていきたいと思うんですが、実際に「ノー勉受験者の平均点のデータ」があるわけではありません。

そこで今回は、「ノー勉受験者の平均点のデータ」に近いと思われる「TOEIC IPテスト」の「大学1年生」の平均点を代替データとして用います。

「なぜこのデータが『ノー勉受験者の平均点のデータに近いか』ということを簡単に説明します。

①TOEIC IPテスト

TOEICには「公開テスト」「IPテスト」という2つの試験方式があります。簡単に言えば公開テストは個別申込、IPテストは大学・企業での団体申込です。IPテストは「大学・会社で受けさせられた」「受験料が安いから勢いで申し込んだ」という受験者が多く、自発的に申し込む公開テストの受験者と比較して、TOEIC対策をそれほど行わない傾向にあります。よって、「ノー勉受験者のデータ」に近いのは「IPテストのデータ」です。

②大学1年生

TOEIC IPテストの受験者は約100万人です。このうち、大学生が約47万人、そして大学1年生が約26万人です。つまり、大学1年生の割合が他と比較して異常に高いです。その理由は「大学で強制的に受けさせられている1年生が多いから」と推測できます。強制的に受けさせられる場合、普通は勉強しませんよね(僕なら勉強しません)。よって、TOEIC IPテストを受ける大学1年生は「ノー勉」で受けている方が多いと予想しました。

さて、ちょっと長くなりましたが、「ノー勉受験者の平均点」≒「TOEIC IPテストの大学1年生の平均点」は「454点」です。

ちなみに、一般的に就活や転職の際に使えるスコアは「TOEIC600点以上」です。

「ノー勉受験者の平均点」≒「TOEIC IPテストの大学1年生」=「454点」は、600点より146点低いです。

TOEICノー勉から最大限スコアを伸ばすコツ【即効性アリ】

さて、ここからはTOEICノー勉から最大限スコアを伸ばすコツを伝授します!

▲動画でも解説しています▲

TOEICの問題形式を知る

問題形式を知らない状態で問題を解くのと、問題形式を知った状態で問題を解くのとでは、結果が段違いに変わってきます。

まず、TOEICにはリスニングセクション(Part1〜4)とリーディングセクション(Part5〜7)があります。

| Part1 | 写真描写問題:6問 1枚の写真に関する4つの短い説明文が流れる。4つの写真の状況を最もよく描写している選択肢を選ぶ。 |

| Part2 | 応答問題:25問 1つの質問または文章とそれに対する3つの応答候補が流れる。3つの中から設問に対して最もふさわしい答えを選ぶ。 |

| Part3 | 会話問題:39問 2〜3人による会話が流れる。会話を聞いて問題用紙に印刷されている設問を解く。各会話に設問は3つ。設問の選択肢は4つ。図表が付いている問題もある。 |

| Part4 | 説明文問題:30問 アナウンスのようなミニトークが流れる。会話を聞いて問題用紙に印刷されている設問を解く。各トークに設問は3つ。設問の選択肢は4つ。図表が付いている問題もある。 |

| Part5 | 短文穴埋め問題:30問 不完全な文章を完成させるために、4つの選択肢から最も適当なものを選ぶ。 |

| Part6 | 長文穴埋め問題:16問 不完全な文章を完成させるために、4つの選択肢の中から最も適当なものを選ぶ。各長文には設問が4問ずつある。 |

| Part7 | 長文読解問題:54問 いろいろな文書が印刷されている。設問について、4つの選択肢からら最も適当なものを選ぶ。各文書には設問が2〜5問ある。 |

リスニングの試験時間は約45分間、リーディングの試験時間は75分間です。

問題数はそれぞれ100問で合計200問。スコアはそれぞれ5〜495点で評価されます。

そしてここからが特に重要なんですが、Partごとに難易度が大きく異なります。

- 易しい:Part1・2・5

- 普通:Part3・4・6

- 難しい:Part7

現在のレベルにもよりますが、ノー勉の場合は基本的にPart1・2・5が満足に解ければ上出来です。

そして、Part3・4・6が順調に解けたらすごいです。

Part7については、文章自体の難易度は高くないモノもありますが、試験時間がとても厳しいです。

「基本的には解き終わらない」ということを理解しておきましょう。(解き終わるのはTOEIC900点以上の方くらいです…)

Part2は疑問詞を徹底的に聞き取る

Part2は以下のように問題が出題されます。

- 短い英文が流れる

- ①に対する応答の選択肢A、B、Cが流れる

- 最も適当なものを選択する

このうち、①では疑問文が流れます。

疑問文の中で、特に多いのが以下のような疑問詞を使った疑問文です。

- Who(誰)

- Whose(誰の)

- When(いつ)

- What(何を)

- Which(どの)

- Where(どこ)

- Why(なぜ)

- How(どのようにして)

疑問詞を聞き取ることができれば、それに対する適切な応答も自ずと見えてきます。

たとえば「When」から始まる疑問文に対する適切な応答は「時間を答える応答」ですよね。

Whenと聞かれているのに「At that park」(あの公園で)みたいな応答はおかしいです。

このルールがわかっていれば、6問くらいは正答できるはずです。そして6問正答できれば30点くらいアップします。

Part3・4は設問を先読みする

Part3・4では、設問が問題用紙に印刷されています。

その設問を、音声が流れる前に先読みしましょう。

設問の先読みをするべき理由は3つあります。

- 聞き取りに集中するため

- 会話の内容をあらかじめ予測するため

- 集中して聞くべき箇所を把握するため

①聞き取りに集中するため

聞き取りながら設問を読んでしまうと、脳のメモリーが分散するので聞き取りの精度、設問を読む精度がともに落ちます。

その結果、問題が解けなくなります。

②会話の内容をあらかじめ予測するため

たとえば、What was recently built?というような設問があったとします。

この設問を事前に確認しておけば、「会話の中で何か建築物に関する情報が登場するんだな」ということを予測できます。

③集中して聞くべき箇所を把握するため

たとえば先ほどの設問、What was recently built?を事前に確認して「建物に関する情報が登場する」と予測できた場合、建物に関する単語やフレーズを聞き取れれば、他の部分を多少聞き逃したとしても問題は解けます。

逆に、もし設問を読んでいなければ、どの部分に集中するべきかわからないので、全ての英文を集中して聞かなければなりません。

以上、「聞き取りに集中する」「会話の内容をあらかじめ予測する」「集中して聞くべき箇所を把握する」という3つの理由から、設問の先読みはPart3・4で必須です。

ただし、音声が流れ始めたら途中だとしても先読みは中断してください。

Part3・4は聞こえた単語が含まれる選択肢をマークする

たとえば音声の中で”contract”という単語が登場したとしましょう。

そしてこんな設問があるとします。

(A) A contract

(B) A meeting

(C) A party

(D) A reservation

この場合、音声の中に登場したcontractが含まれている選択肢Aが正答になる可能性が高いです。

もちろん100%とは言い切れませんが、たとえ音声の内容が理解できなかったとしても、断片的に聞こえた単語が含まれている選択肢を選んでおけば、高い確率で正答できます。

リーディングは塗り絵をする

リーディングの試験時間は75分間です。「そんなにあるの?余裕じゃん」と思うかもしれませんが、全くそんなことはありません。

素の英語力にもよりますが、リーディングの後半20問〜30問くらいは解き残す方が多いです。

しかし、マークもしないで解き残すのは勿体無いです。

TOEICリーディングは4択なので、ランダムにマークしたとしても単純計算1/4で正答になるからです。

たとえば解き残した問題数が20問だとしても、ランダムにマークすれば正答数を5問増やせます。

5問も正答数が増えれば、スコアは25点くらい伸びます。

わからない問題をすぐに捨てる

わからない問題に固執してしまうと、リスニングでは次の問題の音声を聞き逃してしまったり、先読みする時間がなくなったりします。

その結果、わからない問題を捨てていれば1問ミスで済んだものが、3問、4問、5問とドミノ倒しのようにミスが増えていきます。

また、リーディングでは後半の問題を解く時間がなくなります。

後半にも簡単な問題はありますが、その問題を解く機会を失うのでスコアが伸びきりません。

試験前にやるべきこと

ここからは試験前にやるべきことを紹介します。

銀フレ・金フレの「パート1重要語」を確認する

多くの方は「銀のフレーズ」か「金のフレーズ」を使っていると思います。

この2冊には、「パート1重要語」という英単語集が収録されています。

「パート1重要語」には、Part1によく出る単語・表現が、Part1で使われるときの意味で載っています。

「この単語がこういう意味で使われるんだ」という気づきがあるかもしれないので、一通り目を通しておくのがおすすめです。

Part1・2を解いておく

あとやってほしいのは、試験前にPart1・2を解いておくことです。

本番試験はPart1・2から始まるので、試験前に解いて身体・耳を慣らしておけば、良いスタートダッシュを切れます。

そして良いスタートダッシュが切れれば、Part1・2の正答数が増えるのはもちろん、Part3〜7も良いリズムで解き進められるので、全体のスコアもアップします。

さて、どのようにしてPart1・2を解けば良いのかというお話なんですが、最高なのは公式問題集のPart1・2解くことです。

ただ、公式問題集はサイズが大きくて持ち運ぶのが大変ですし開くのに場所も取るので、試験前に解くのは現実的ではありません。

あと、価格が3300円と高いです。そもそも持っていない方も多いですよね。

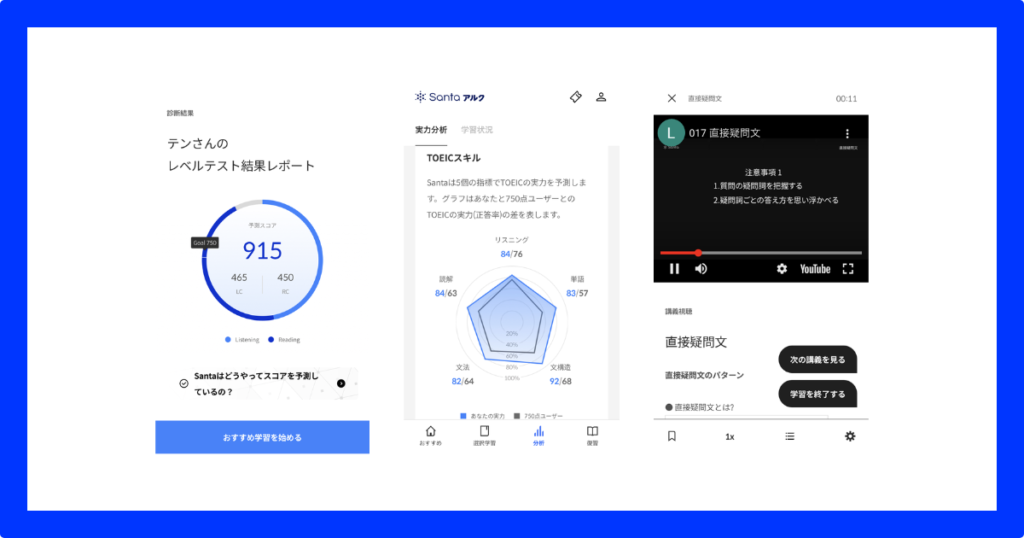

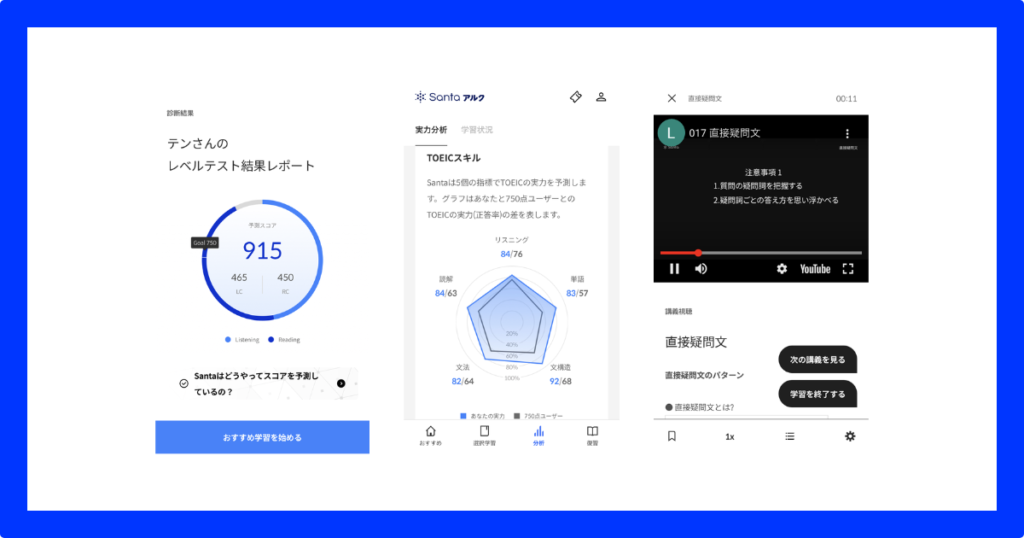

そこでおすすめなのが、「Santaアルク」というスマホアプリを利用することです。

「Santaアルク」の画面

「Santaアルク」は無料でスコア診断できるのが魅力のアプリです。

定期的にスコア診断することで今までの学習の成果を測り、今後の学習を改善することができます。

とはいえ、今回はスコア診断が目的ではありません。「試験前にPart1・2を解く」というのが目的でしたね。

実は、この「Santaアルク」は問題演習の機能も搭載しています。

基本的には問題演習は有料会員のみが使える機能なんですが、無料会員登録から24時間以内なら無料で問題演習できます。

「Santaアルク」の問題を解くまでの流れは以下のとおりです。(全てスマホで完結します。)

- Santaアルクをダウンロード

- 無料会員登録

- 問題を解く

試験前にPart1・2を解いておけば、耳が慣れた状態で試験に臨めるのはもちろん、試験全体を良いペースで進められます。

自分の力を最大限発揮するためにも、ぜひ「Santaアルク」の無料体験期間を利用してPart1・2の問題を解いてください。

\ 3分あれば登録できます /

Santaアルク

TOEICノー勉だとやはり限界がある

ここまで解説してきたコツを実践していただければ、ノー勉からでも最大限スコアを伸ばせます。

ただ、ノー勉だとやはり限界があります。

よって、今後TOEICを受けていくなら、しっかり勉強してから臨みましょう。

TOEICで一定以上のスコアを取るメリットは非常に大きいです。

- 就活・転職

- 昇進・昇格

- 海外赴任・海外出張

など、さまざまな場面で活用できるからです。

実際、dodaが行った調査(以下表)によると、700点以上から平均年収のアップが明確に傾向として表れています。

| TOEICスコア | 平均年収 |

| スコアなし | 379万円 |

| 300点未満 | 374万円 |

| 300点台 | 419万円 |

| 400点台 | 434万円 |

| 500点台 | 437万円 |

| 600点台 | 436万円 |

| 700点台 | 459万円 |

| 800点台 | 487万円 |

| 900点台 | 534万円 |

TOEICの勉強法

TOEICはスコアによりやるべき勉強法が大きく異なります。よって、スコアを定期的に測定して「今自分がやるべき勉強を把握すること」がとても重要です。

スコアを測定する1つの方法は「TOEICの模試を本番通り2時間かけて通しで解く」です。

そこで、おすすめなのが先ほども紹介した「Santaアルク」というスマホアプリを利用することです。

「Santaアルク」の画面

「Santaアルク」は無料で使えるうえ、たった12問のテストを受けるだけでスコア診断ができます。

定期的にスコア診断しなければ「いつ勉強する内容を切り替えれば良いのか」がわかりません。

その結果、「もう次の段階に進むべきなのに、同じ勉強ばかりして時間と努力を無駄にする」という失敗をしてしまいます。

ですので、今の自分のスコアがわからない方は今すぐ「Santaアルク」で自分のスコアを診断してください。

\ 無料でスコア診断をしてみる! /

Santaアルク

![]()

さて、「Santaアルク」でスコアを測定し終わったら、実際に勉強に入っていきましょう。

・TOEIC300点を取る勉強法

・TOEIC350点を取る勉強法

・TOEIC400点を取る勉強法

・TOEIC450点を取る勉強法

・TOEIC500点を取る勉強法

・TOEIC550点を取る勉強法

・TOEIC600点を取る勉強法

・TOEIC650点を取る勉強法

・TOEIC700点を取る勉強法

・TOEIC750点を取る勉強法

・TOEIC800点を取る勉強法

・TOEIC850点を取る勉強法

・TOEIC900点を取る勉強法

・TOEIC950点を取る勉強法

まとめ

「ノー勉受験者の平均点」≒「TOEIC IPテストの大学1年生の平均点」は「454点」です。

ノー勉から最大限のスコアを伸ばすコツは6つあります。

- TOEICの問題形式を知る

- Part2は疑問詞を徹底的に聞き取る

- Part3・4は設問を先読みする

- Part3・4は聞こえた単語が含まれる選択肢をマークする

- リーディングは塗り絵をする

- わからない問題はすぐに捨てる

参考資料

IIBC「TOEIC DATA&ANALYSIS」