これからTOEICの勉強を始める方に絶対に知っておいて欲しいことがあります。

TOEICで大切なのは、間違いなく「勉強のやり方」と「勉強の手順」です。

- 勉強を始める前に何をどの順番で行うのか

- どんな勉強をどんな順番で行うのか

- 試験前に何をどの順番で行うのか

「やり方」と「手順」さえ間違えなければ、誰でも着実に力を身につけて、就職・転職・昇進・昇格・海外赴任など幅広く活用できるスコアを手に入れることができます。

逆に、「やり方」と「手順」を間違えると、驚くほどスコアが伸びずに挫折します。

ということでこの記事では、TOEIC初心者がやるべきことを全21STEPで完全解説します。

この記事で解説する順番で勉強すれば、挫折することなく自分の目標とするスコアを突破できます。

ネットにはたくさんの情報が落ちていますが、正直言って「本当に勉強したことがあるのか?」と思ってしまうような内容が多いです。

また、抽象的で「結局何をすれば良いの?」と悩まされる内容もあります。

この記事には、

- 僕が偏差値44からTOEIC975点まで上げた経験

- 僕の多数のTOEICコーチング経験

を詰め込んでいます。

この記事以上に信頼性・再現性のある内容を発信しているメディアは他にない自信があるので、ぜひ参考にしてください!

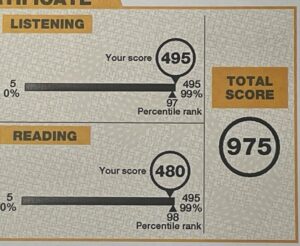

筆者のTOEICスコアは975点(リスニング495点、リーディング480点)です!

そもそもTOEICってどんな試験?

TOEIC初心者がまずやるべきことを解説する前に、まず「TOEICはどんな試験なのか」ということについてお話しします。

TOEICは「国際ビジネスコミュニケーション協会」が実施する英語を母語としない方を対象にした試験です。

主に「ビジネスシーンを想定した英語力」の測定を目的としており、5種類の試験があります。

- TOEIC®️ Listening & Reading Test

- TOEIC®︎ Speaking & Writing Tests

- TOEIC®︎ Speaking Test

- TOEIC®︎ Bridge Listening & Reading Tests

- TOEIC®︎ Bridge Speaking & Writing Tests

最も一般的で認知度が高いのは「Listening & Reading Test」で、日本では年間約200万人もの受験者がいます。

この記事でも「Listening & Reading Test」の勉強のやり方を解説していきます。

TOEICを受けるメリット

ここからはTOEICを受けるメリットを簡単に整理します。

英語力を客観的に証明できる

TOEICでは、すべての受験者が同じテストを受けます。そして、10点〜990点のスコアで、相対的な英語力を数値化します。

よって、「自分がどれくらい英語ができるのか」を客観的にアピールできます。

就職・転職活動を有利に進められる

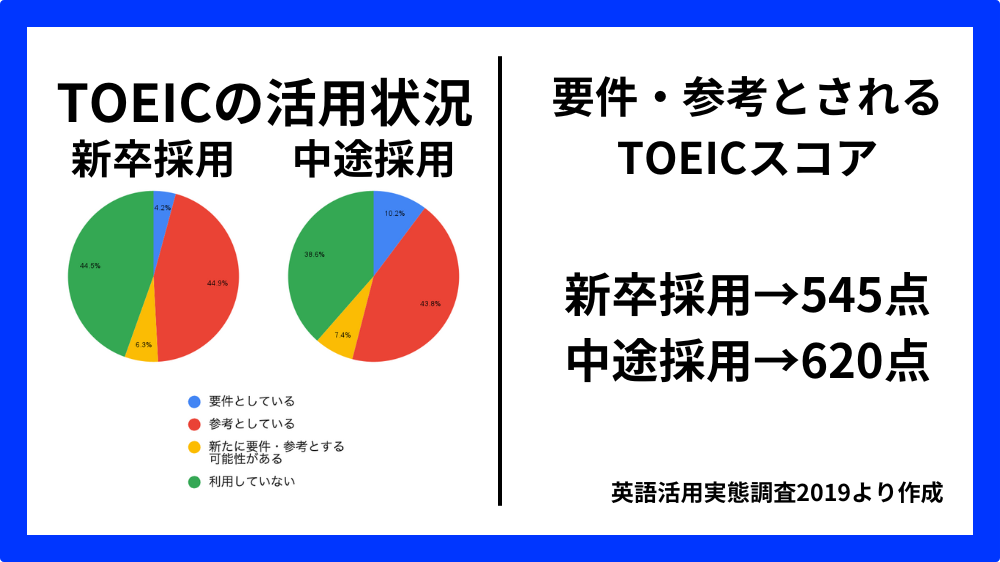

TOEIC活用状況と求められるスコア

上図から、TOEICスコアを「要件にしている」「参考にしている」「新たに要件・参考とする可能性がある」と回答した企業は

- 新卒採用で50%以上

- 中途採用で60%以上

あることがわかります。

よって、TOEICで一定以上のスコアを取れば、就職転職活動を有利に進められます。

ただ、上の調査は2019年のモノでちょっと古いので、もう少し新しい情報も見てみましょう。

2021年から2022年にかけて人気企業に向けて行われた調査結果を掲載した「ビジネスで求められる英語力&TOEICの活用実態」によると、「英語が必要となる業務がある」と回答した企業は84.8%です。

そして、中途採用においては

- 63.9%の企業が「TOEICスコアを参考にすることがある」

- 30.6%の企業が「部門によっては採用基準に取り入れている」

と回答しています。

ここから、近年はTOEIC・英語力の重要度がますます高まっていると言えます。

実際にTOEIC一定水準のスコアを求めているは以下の通りです。

| スコア | 採用 | 昇進・昇格 | 海外赴任 |

| 860点以上 | 野村ホールディングス(グローバル型社員) | 富士通(海外出張) 三菱商事(社内留学) | |

| 850点以上 | NTTコミュニケーションズ | ||

| 830点以上 | 京葉銀行(人事評価に反映) | ||

| 800点以上 | 韓国LG 韓国ヒュンダイ 住友不動産 野村不動産 | 韓国サムスン(既存社員) 日立製作所(経営幹部) 三井住友(総合職全員の努力目標) KDDI(事務・技術職の配属、異動) サイバーエージェント(海外部門) | 日本マクドナルド |

| 750点以上 | 日産自動車(一般職) | 三井物産(入社3年目社員) 三菱商事(課長クラス) 楽天(上級管理職・部長級) | |

| 730点以上 | ソフトバンク 武田薬品 | 双日 タバコ・ジャパン合同会社(管理職) 丸紅(入社5年目社員) 京葉銀行(人事評価に反映) 日本IBM(次長) 住友商事(入社11年目の管理職条件) | 住友商事 丸紅 三井物産 三菱商事 NTTコミュニケーションズ(新人の1年間派遣権利) |

| 700点以上 | NTT東日本 ファーストリテイリング 三菱電機 ヤマト運輸 ブリジストン 東京電力 三菱自動車(事務職) | 伊藤忠商事(入社4年目社員) シャープ(課長職) ファーストリテイリング(本部管理職) キリンビール(事務・技術職の配属、異動) 楽天(課長級) | 伊藤忠商事 資生堂 シャープ みずほ証券 |

年収がアップする

就職・転職を有利に進められる結果、年収がアップします。

実際、dodaによると、TOEICスコアと年収の相関関係は以下のとおりです。

| TOEICスコア | 平均年収 |

| スコアなし | 379万円 |

| 300点未満 | 374万円 |

| 300点台 | 419万円 |

| 400点台 | 434万円 |

| 500点台 | 437万円 |

| 600点台 | 436万円 |

| 700点台 | 459万円 |

| 800点台 | 487万円 |

| 900点台 | 534万円 |

TOEICによる年収アップが、700点以上から明確に傾向としてあらわれていますね。

他の調査結果も見てみましょう。

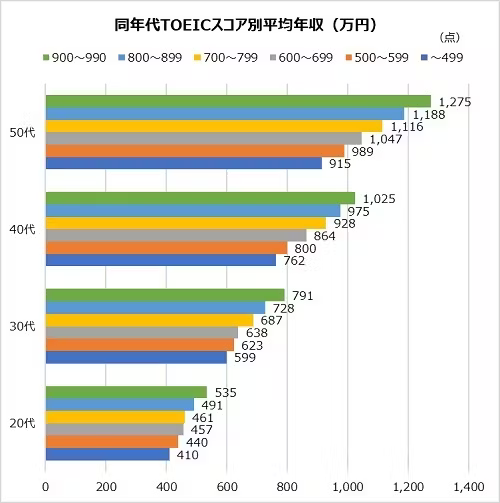

出典:日経転職版

上のグラフは、日経転職版会員の年代&TOEICスコア別の平均年収を表しています。

たとえば30代のグラフをみてみると、700〜799点のスコア保持者の平均年収は687万円です。

499点以下の平均年収は599万円なので、88万円差ものがあることがわかります。

ほかの英語資格と比べて気軽に対策できる

- 試験はリスニングとリーディングのみ

- 開催頻度が高い(年12日)

- 受験料がリーズナブル(公開テストで7,810円)

等の理由により、TOEICは気軽に対策・受験できます。

一方で、英検やTOEFL、IELTSなどほかの英語資格はライティングやスピーキングの対策が必要なので、勉強に時間がかかります。

また、開催頻度が低く、受験料も高いので、気軽に受験することができません。

TOEIC初心者がまずやること&勉強法21STEP

さて、長くなりましたがここからが本題です。TOEIC初心者がまずやることと勉強法を21STEPで解説していきます。

STEP1:今の自分のスコアを知る

TOEICは自分のレベル・スコアによって、やるべきことが大きく変わってきます。

自分のレベルより低すぎる勉強を実践しても、学べることはほとんどありません。

逆に、自分のレベルより高すぎる勉強を実践してしまうと、わからないことが多すぎて挫折します。

よって、まずは自分のスコアを把握することがとにかく重要です。

では、どのようにスコアを把握すれば良いのかというと「TOEICの模試を本番通り2時間かけて通しで解く」のが1つの方法です。

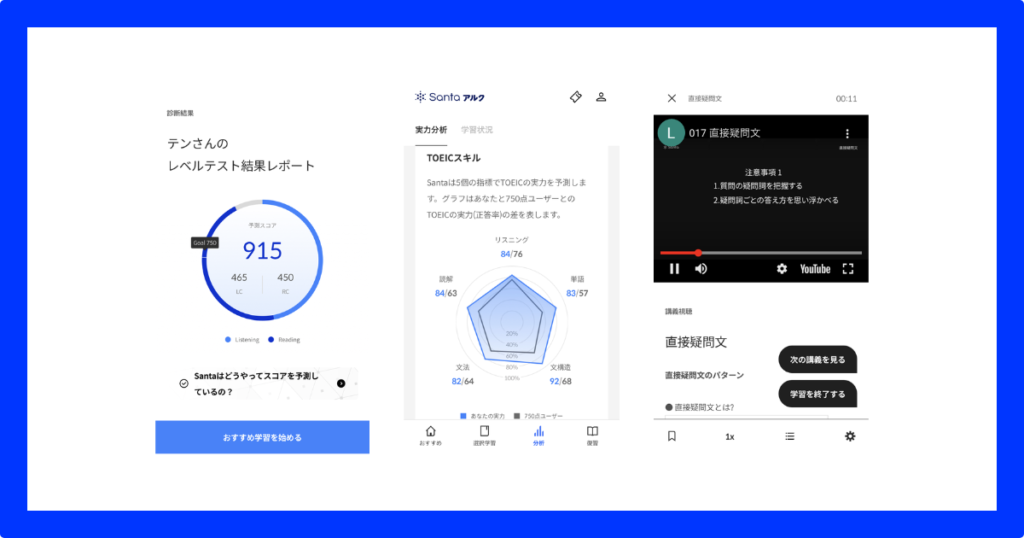

そこで、おすすめなのが「Santaアルク」というスマホアプリを利用することです。

「Santaアルク」の画面

「Santaアルク」は無料で使えるうえ、たった12問のテストを受けるだけでスコア診断ができます。

もし「自分のスコアを把握する」という作業をサボってしまうと、闇雲に勉強することになります。

そして、以下のような失敗をしてしまいます。

- 今のレベルより簡単すぎる勉強を実践する。スラスラ理解できるので気持ちは良いが成長せず、時間と努力を無駄にする

- 今のレベルより難しすぎる勉強法を実践する。わからないことが多すぎて挫折する

ですので、必ず「Santaアルク」で自分のスコアを診断してください。

\ 無料でスコア診断をしてみる! /

Santaアルク

![]()

STEP2:TOEICを受ける理由を明確にする

「何のためにTOEICを勉強するのか」を明確にしましょう。

目標がなんであれ、「目標を設定すること」で勉強のモチベーションは維持しやすくなります。

また、目標設定を行えば、次のSTEPの「目指すスコアを設定する」もやりやすくなります。

ここまで解説してきたように、TOEICの活用幅は非常に広いです。

- 就職

- 転職

- 昇進

- 昇格

- 海外赴任

- 海外出張

STEP3:目指すスコアを決める

目指すスコアを決めましょう。これをやらないと、何に向かって勉強すれば良いのかわからなくなり、挫折します。

昇進や昇格、海外赴任などの場合は、会社から提示されるスコアを目指すスコアとして設定すればOKです。

また、就活や転職で希望する会社・ポストが決まっていて、必要スコアが提示されている場合も、そのスコアを目指すスコアで設定すればOKですね。

ただ、「就活・転職で1つの武器が欲しい」みたいな場合は基準がなくて困りますよね。

その場合はとりあえず「TOEIC600点」を目指しましょう。

一般的に、TOEIC600点は「履歴書に書ける最低ラインのスコア」だと言われます。

なぜ600点が基準になっているかというと、TOEICの平均スコアが約600点(厳密には612点)だからです。

また、就活・転職で「すごい!」という印象を与えたいなら、TOEIC700点以上を目指してください。

・TOEICは何点からすごい?

・国公立大学のTOEIC平均点を調査

・「東大生のTOEIC平均点」は鬼高い!偏差値を算出したら衝撃的だった

・「早稲田大学のTOEIC平均点」は鬼高い!偏差値を算出したら衝撃的だった

STEP4:中学レベルの英単語を覚える

さて、ここからは具体的な勉強手順に入っていきます。

まずやるべきことは中学レベルの英単語を確実に覚えることです。

TOEIC初心者の場合、何からやればわからず、とりあえず書店で一番目立つ「金フレ」を購入してしまう方がいます。

金フレには、TOEICに本当によく出る英単語ばかりが掲載されています。しかし、中学レベルの基本英単語は掲載されていません。

中学レベルの基本英単語はどんな英文にも頻出です。よって、中学レベルの英単語がわからなければ、金フレの英単語をどれだけ覚えても英文は読めるようにもならないし、聞けるようにもなりません。

以上より、「中学レベルの英単語が怪しい」と感じるなら、まずは焦らず中学レベルの英単語を覚え直しましょう。

おすすめの英単語帳は「ターゲット中学英単語1800」です。

STEP5:英文法を勉強する

TOEICで文法を勉強するべき理由は3つあります。

- TOEICには英文法問題が多数出題されるから

- 文法の理解度が低いとリスニングの聞き取りの精度が落ちるから

- 文法の理解度が低いとリーディングの読解スピードと精度が落ちるから

英単語をどれだけ覚えても、英文法がわからなければ英文は読めないし聞けません。

ですので、英単語と並行して、英文法もしっかり勉強してください。

1つ良いことを言うと、TOEICに必要な文法レベルはそれほど高くありません。

TOEICは日常生活やビジネスにおけるコミュニケーションに関する内容を問う問題だからです。

「じゃあどのくらい勉強すれば良いのか」というと、中学全部+高校基礎レベルの英文法を理解すれば基本的には十分です。

ただし、ここでいう「英文法の理解」とは「英文を見た瞬間に文法的にどんな構造・意味なのかを悩むことなく瞬時に把握できること」を指します。

「英文法を知っているだけ」では不十分なので注意してください。

STEP6:毎日英語に触れて抵抗感を無くす

英語に普段触れる習慣がないと、英語に対して抵抗感を感じるはずです。

- 知らない英単語を見ると頭が混乱する

- 長い英文を見ると訳がわからなくてぼーっとしてしまう

- リスニングで右から左に英語が抜けてく

こんな状態でTOEICの勉強をしても挫折するので、しっかり抵抗感をなくしておきましょう。

英語に対する抵抗感をなくすためには、YouTubeを使うのがおすすめです。

YouTubeで「リスニング 聞き流し」と検索すれば、簡単なモノから難しいモノまで、さまざまなレベルのリスニング音声が出てきます。

いろいろ視聴してみて「これならストレスなく聞けそうだ」と感じた教材を選びましょう。

STEP7:簡単な長文問題を解く

ここまでの単語・文法学習がある程度進み、英語に対する抵抗感も無くなってきたら次の段階です。

簡単な長文問題を解いて、英語に慣れていきましょう。

おすすめの問題集は「英語長文レベル別問題集2 初級編」です。

問題集の使い方は以下の通りです。

- わからない単語や文法はネット等で調べながら問題を解く

- 丸付け&解答解説を読む

- リピーティング

①と②については良いと思います。ただ、③についてはわからないと思うので補足します。

リピーティングというのは、「音声をキリの良い場所で停止し、同じ内容を口頭で繰り返す」という練習法です。

リピーティングをする目的は主に2つあります。

- 「英語を聞くこと」に対する抵抗感を無くすこと

- 正しい発音を習得すること

リピーティングの具体的なやり方は以下の通りです。

- 英文の文構造(文型)を確認する

- 和訳を確認する

- 音声を一度通しで聞く

- キリの良いところで音声を止めながら、音声を真似するように発音

- 1つの英文あたり10〜15回を目安に行う

STEP8:TOEICの基本単語を覚える

さて、ここまでで英語の基礎学習はあらかたOKです。ここまでの勉強だけでも、TOEIC400点くらいは取れるようになっているんじゃないかなと思います。

ここからはTOEICの教材を使って、TOEIC対策に入っていきます。

まず重要なのは、やはり単語です。

覚えている単語の数が少なければ、当然読める・聞ける英文の数、解ける問題の数は少なくなります。

また、後半で解説する問題演習や復習の効率も落ちます。

単語学習ははっきり言って退屈です。なので、おろそかになる気持ちはものすごくわかります。

しかし、単語学習がスコアに与えるインパクトというのは、おそらく皆さんが思っている以上にはるかに大きいです。

TOEICの単語対策で重要なことは、TOEIC特化の英単語帳を使うことです。

おすすめの英単語帳は、「銀のフレーズ」です。

覚えれば覚えるほどTOEICの英文が読める・聞けるようになるので、どんどん覚えましょう。

STEP9:TOEICの問題形式を把握する

ここからTOEICの問題演習に入っていきますが、その前に問題形式をざっと把握しておきましょう。

問題形式を知らない状態で問題を解くのと、問題形式を知った状態で問題を解くのとでは、結果が段違いに変わってきます。

まず、TOEICにはリスニングセクション(Part1〜4)とリーディングセクション(Part5〜7)があります。

| Part1 | 写真描写問題:6問 1枚の写真に関する4つの短い説明文が流れる。4つの写真の状況を最もよく描写している選択肢を選ぶ。 |

| Part2 | 応答問題:25問 1つの質問または文章とそれに対する3つの応答候補が流れる。3つの中から設問に対して最もふさわしい答えを選ぶ。 |

| Part3 | 会話問題:39問 2〜3人による会話が流れる。会話を聞いて問題用紙に印刷されている設問を解く。各会話に設問は3つ。設問の選択肢は4つ。図表が付いている問題もある。 |

| Part4 | 説明文問題:30問 アナウンスのようなミニトークが流れる。会話を聞いて問題用紙に印刷されている設問を解く。各トークに設問は3つ。設問の選択肢は4つ。図表が付いている問題もある。 |

| Part5 | 短文穴埋め問題:30問 不完全な文章を完成させるために、4つの選択肢から最も適当なものを選ぶ。 |

| Part6 | 長文穴埋め問題:16問 不完全な文章を完成させるために、4つの選択肢の中から最も適当なものを選ぶ。各長文には設問が4問ずつある。 |

| Part7 | 長文読解問題:54問 いろいろな文書が印刷されている。設問について、4つの選択肢からら最も適当なものを選ぶ。各文書には設問が2〜5問ある。 |

リスニングの試験時間は約45分間、リーディングの試験時間は75分間です。問題数はそれぞれ100問で合計200問。スコアはそれぞれ5〜495点で評価されます。

そしてここからが特に重要なんですが、Partごとに難易度が大きく異なります。

- 易しい:Part1・2・5

- 普通:Part3・4・6

- 難しい:Part7

現在のレベルにもよりますが、ノー勉の場合は基本的にPart1・2・5が満足に解ければ上出来です。

そして、Part3・4・6が順調に解けたらすごいです。

Part7については、文章自体の難易度は高くないモノもありますが、試験時間がとても厳しいです。

「基本的には解き終わらない」ということを理解しておきましょう。(解き終わるのはTOEIC900点以上の方くらいです…)

STEP10:TOEIC初心者向けの参考書を使う

ここからはTOEICの問題演習に入っていきます。

まずは初心者向けのTOEIC参考書を使って、TOEICの問題形式に慣れていきましょう。

さらに言うと、TOEIC初心者は全てのPartを無理に対策する必要はありません。

問題の形式がシンプルで比較的対策しやすいPart1・2・5を対策すればOKです。

Part1・2

Part1・2のおすすめの参考書は「初心者特急パート1・2」です。

「初心者向け」とはいえ、上級者でも必須の解答知識が多数収録されています。

本番レベルとの橋渡しをするのにとても効果的なので、ぜひ活用してください。

・TOEIC 初心者特急シリーズを975点が徹底レビュー【パート1,2,3,4,5,6,7】

・TOEIC Part1の勉強法と楽に解くコツを975点が解説【おすすめ問題集&頻出単語も】

・TOEIC Part2の対策法とコツを975点が解説【実は一番難しいかも】

Part5

Part5対策のおすすめ参考書は「文法問題はじめの400問」です。

はじめの400問には、TOEIC Part5形式の問題が400問以上載っています。

本番より易しい難易度から演習できるので、挫折することなく着実に英文法の理解が深まる&Part5の正答率を上げられます。

STEP11:リスニング力を伸ばす

TOEICはリーディングよりリスニングの方がスコアを伸ばしやすいです。

TOEIC平均点のデータを見ても、リスニングの方が60点ほど高くなっています。

なので、まずはリスニング力を重点的に鍛えましょう。

具体的な鍛え方ですが、先ほど紹介した初心者向けPart1・2対策参考書を使って、ディクテーションを行いましょう。

ディクテーションとは、聞こえた音声を書き取る練習法です。

- 音の連結を判別できるようになる

- 自分が聞き取れない箇所が明確になる

という効果があります。

STEP12:本番レベルの参考書に移行していく

さて、ここまでの勉強法(初心者レベルの参考書で演習を積む)を行えば、TOEIC500点くらいを超えてくるはずです。

TOEIC500点レベルまで上がると、もう初心者は卒業。基本的な英語力が身についた英語中級者という感じになってきます。

よって、徐々に本番レベルの参考書に移行していきましょう。

STEP13:金のフレーズを覚える

「金のフレーズ」はTOEIC大定番の英単語帳です。最も定番と言っても過言ではなく、TOEIC対策者の98%は持っています。

金のフレーズは先ほど紹介した「銀のフレーズ」の姉妹英単語帳で、レベルは1つ高くなっています。

銀のフレーズの英単語を8割程度覚えたら、徐々に金のフレーズにも移行していきましょう。

STEP14:Part3・4対策

さて、ここからは対策すべきPartを紹介していきます。

まずはリスニングについて、先ほどは「Part1・2を対策しよう」ということでしたが、徐々にPart3・4の対策にも入っていきましょう。

Part1・2は短文音声、Part3・4は長文音声なので、Part3・4の方が難しいです。

しかし、Part3・4は問題数が69問もあります。リスニングは合計100問なので、Part3・4がいかに大きな点数配分を占めているかお分かりでしょう。

Part3・4対策のおすすめ問題集は公式問題集です。

具体的な対策方法は以下のとおりです。

- 設問の先読み(最初は50秒くらいかけてOK、徐々に時間を短くして30秒を目指す)

- 問題を解く

- 復習としてオーバーラッピング

また、オーバーラッピングというのは、スクリプトを見ながら音声に重ねるように発音する練習方法です。

オーバーラッピングの効果は主に3つあります。

- 発音を理解すること

- Part3・4に出てくる問題のパターンを理解すること

- 音声のスピードについていけるようになること(メイン)

オーバーラッピングのやり方は以下の通りです。

- 音声を一度通しで聞く

- スクリプト(音声の書き起こし)を一度読んで音声の内容をなんとなく頭に入れる

- スクリプトを見ながら音声に重ねるように発音

- 最終的には途中で詰まることなくオーバーラッピングできるようになることを目指す

STEP15:Part5対策

Part3・4対策と並行して、Part5も本番レベルの対策を行っていきましょう。

Part5を対策すべき理由は4つあります。

- 形式がシンプルで対策しやすいから

- 形式が似ているPart6対策にもなるから

- Part7に使える時間が増えて全体として解ける問題の数が増えるから

- 英文法の理解が深まり、リスニング・リーディングに好影響だから

つまり、Part5を対策することで、Part6やPart7、さらにはリスニングのスコアも上がります。

よって、Part5を重点的に対策しましょう。

おすすめの参考書・問題集は文法問題でる1000問です。

文法問題でる1000問を使って繰り返し演習すれば、Part5の正答率と解答スピードは格段に向上します。

STEP16:Part6対策

Part5対策がある程度進んできたら、Part6対策も始めましょう。

とはいえ、やるべきことはそんなにありません。前述したように、Part5対策がPart6対策にもつながるからです。

Part5を対策して穴埋め問題の解き方を身につけ、あとは公式問題集でPart6を何度か解いて形式に慣れれば、十分スコアを取れます。

もしがっつり対策したいなら、問題を解いた後に全文訳してください。

全文訳とは、その名の通り英文を全て訳すことです。具体的な手順は以下の通りです。

- 問題文を自分なりに訳す

- 自分の訳と解答の訳を比較

- 訳がかけ離れている場合はその原因を特定&修正

「自分で訳す&解答と比較して修正する」という作業を行うことで、英文の構造を正しく捉える力が身につきます。

さらに、英文の構造がストックとして自分の中に蓄積します。すると、再度同じような英文の構造が出てきたとき、「これはあの構造か」と瞬時に把握できます。

STEP17:Part7対策

Part7は英語の総合力が問われます。

- 語彙力

- 文法理解

- 精読力

- 速読力

- 必要な情報を本文から探す力

- 重要な情報と重要でない情報を区別しながら読む緩急力

など、攻略に必要な要素が大量にあります。よって、対策するのは一番最後にしましょう。

具体的な対策方法は以下のとおりです。

- 問題を解く(公式問題集がおすすめ)

- 音読

音読の効果はいろいろありますが、特筆すべきなのは以下の3つです。

- Part7特有の問題形式に慣れることができる

- 英語を語順通りに理解できるようになる

- 同じ単語に何度も触れることで、その単語が長期記憶に定着する

音読の具体的なやり方は以下のとおりです

- わからない英文や文法を調べる

- 英文の意味を掴みながら黙読

- 日本語訳を確認

- 発音を確認するために、英文をなぞりながら音声を何度か聞く

- 最初はゆっくりと1文1文の意味をしっかり理解しながら丁寧に音読する

- 最終的に全ての英文を詰まることなくスラスラと読めるようになるまで音読する

※途中で「単語の意味や発音がわからなくなった」「日本語訳がわからなくなった」場合には再度確認してください。

スラスラ読めるようになるためには、かなりの回数音読することが必要になると思います。

STEP18:苦手Partを潰す

さて、ここまでの対策でTOEIC600点〜700点くらいに到達できているはずです。

そのレベルに到達した後にやるべきなのは、満遍なくPart別対策を行うことではなく、苦手Partを潰していくことです。

苦手なPartがあると、大きく足を引っ張られます。スコアが伸びづらくなるのはもちろん、本番試験の際にスコアの安定性が落ちて、下振れしやすくなります。

苦手なPartを対策するのは億劫に感じるはずですが、ハイスコアを狙うなら苦手なPartの対策は必須です。

対策手順はどのPartも同じです。

- 問題を解く

- 復習する

Part別の復習方法は以下の通りです。

- Part1は「わからない単語・表現を覚える」

- Part2は「ディクテーション→聞き取れない箇所を聞き取れるようになるまで聞き直す」

- Part3・4はオーバーラッピング

- Part5・6は「全文訳」(必須ではない)

- Part7は「音読」

STEP19:シャドーイング

シャドーイングというのは、リスニングの練習方法の1つです。

簡潔にいえば、「オーバーラッピングの難しくなったバージョンの練習方法」です。

オーバーラッピングのやり方は以下の通りでした。

- 音声を一度通しで聞く

- スクリプトを一度読んで音声の内容をなんとなく頭に入れる

- スクリプトを見ながら音声に重ねるように発音

- 最終的には途中で詰まることなくオーバーラッピングできるようになることを目指す

一方、シャドーイングは以下の手順で進めます。

- 音声を一度通しで聞く

- スクリプトを一度読んで音声の内容をなんとなく頭に入れる

- スクリプトを見ずに音声と同時に発声する

- 最終的には途中で詰まることなくシャドーイングできるようになることを目指す

オーバーラッピングと異なるのは、「スクリプト(音声の書き起こし)を見るか見ないか」という点です。

なお、オーバーラッピングの「音声のスピードについていけるようになる」という効果に加えて、シャドーイングには「音声認識を自然にできるようになる」という効果もあります。

シャドーイングの追加効果(読み飛ばしてもOK)

そもそも、相手の言ったことを理解するプロセスは2段階です。

- 音声認識

- 意味理解

日本語の音声を聞く場合は音声認識は自然にできます。意味理解に集中することができるので、相手の言ったことを一度で理解できます。

しかし、英語の音声を聞く場合、練習していなければ、音声認識に脳のメモリーを割かなければなりません。つまり、意味理解に完全に集中することができないため、相手の言ったことに対する理解度が著しく低くなってしまいます。

そこでシャドーイングの出番です。

シャドーイングでは、音声認識(インプット)と聞き取った音声を一言一句リピート(アウトプット)する作業を同時に行います。

アウトプットするためには、音声認識にばかり気を取られるわけにはいけません。

つまり、アウトプットを意識しなければならないので、自然と音声認識に集中しないようになります。

集中することなく英語の音声を自然と認識できるようになれば、意味を理解するのに集中できます。

会話の理解度が上がり、話していた内容を覚えられるようになるので、TOEICのリスニング問題の正答率がアップします。

STEP20:定期的にスコア測定する

あとやるべきなのは、定期的なスコアの測定です。

スコアを測定することで「勉強の効果」を確認できます。

スコアが伸びているならその勉強は続けるべき。

逆にスコアが伸びていないならその勉強法が頭打ちor勉強法が間違えているので改善すべきということになります。

スコアを測定するには、公式問題集を本番と同様に2時間計って通しで解くのが1つの方法です。

が、前述のように公式問題集を解くのは時間がかかりますし疲れます。定期的に解くのは嫌だと思います。

ですので、先ほど紹介した無料アプリの「Santaアルク」を使ってOKです。

「Santaアルク」なら、たった12問のテストを受けるだけでスコア診断ができます。

\ 無料でスコア診断をしてみる! /

Santaアルク

STEP21:試験前に最低1度は実践演習する

最後に、試験前に最低1度は実践演習(リスニング・リーディングを2時間かけて通しで解くこと)をしてください。

実践演習することで

- 解答の流れを把握できる

- 120分間集中する体力が身につく

- 時間配分の感覚が身につく

というメリットがあります。

実践演習には、ここまで何度も紹介した公式問題集を使うのがおすすめです。

スコア別勉強法

今回は全てのスコアをカバーするように、やるべきことを解説してきました。

長くなりすぎたので、頭が混乱してしまった方も多いと思います。

ですので、

- 情報量が多すぎて何が何だかわからないのでもっとシンプルな勉強法が見たい

- 自分のスコアに合わせてピンポイントで勉強法を知りたい

という方は、以下の記事をご覧ください。

・TOEIC300点を取る勉強法

・TOEIC350点を取る勉強法

・TOEIC400点を取る勉強法

・TOEIC450点を取る勉強法

・TOEIC500点を取る勉強法

・TOEIC550点を取る勉強法

・TOEIC600点を取る勉強法

・TOEIC650点を取る勉強法

・TOEIC700点を取る勉強法

・TOEIC750点を取る勉強法

・TOEIC800点を取る勉強法

・TOEIC850点を取る勉強法

・TOEIC900点を取る勉強法

・TOEIC950点を取る勉強法

まとめ

この記事では、TOEIC初心者がやるべきことを21STEPで解説してきました。

- 今の自分のスコアを知る

- TOEICを受ける理由を明確にする

- 目指すスコアを決める

- 中学レベルの英単語を覚える

- 英文法を勉強する

- 毎日英語に触れて抵抗感を無くす

- 簡単な長文問題を解く

- TOEICの基本単語を覚える

- TOEICの問題形式を把握する

- TOEIC初心者向けの参考書を使う

- リスニング力を伸ばす

- 本番レベルの参考書に移行していく

- 金のフレーズを覚える

- Part3・4対策

- Part5対策

- Part6対策

- Part7対策

- 苦手Partを潰す

- シャドーイング

- 定期的にスコア測定する

- 試験前に最低1度は実践演習する

「最初に目標にしていたTOEICスコアを達成したけど、やめどきがわからずなんとなく勉強を続けている」という方は多いのではないでしょうか。 TOEICの学習をずっと続けるのは時間的にも金銭的にも負担になります。[…]

この記事を見ているということは、TOEICのリスニングが苦手だと思います。TOEICのリスニングは闇雲に勉強してもスコアが上がっていきません。スコアを上げるためには、「なぜリスニングができないのか」という原因を把握したうえで、適切に[…]

今回はTOEICのスコアを100点上げるのにかかる勉強時間と、100点上げる勉強法を開始スコア別に解説します!本記事の信頼性筆者のTOEICスコアは975点(リスニング495、リーディング480)です!TOEIC100点アッ[…]